开门七件事

柴米油盐酱醋茶

上世纪五十至七十年代

很长一段时间里

新疆人餐桌上基本都是“老三样”

萝卜、白菜和土豆

那个年代

新疆的餐饮店屈指可数

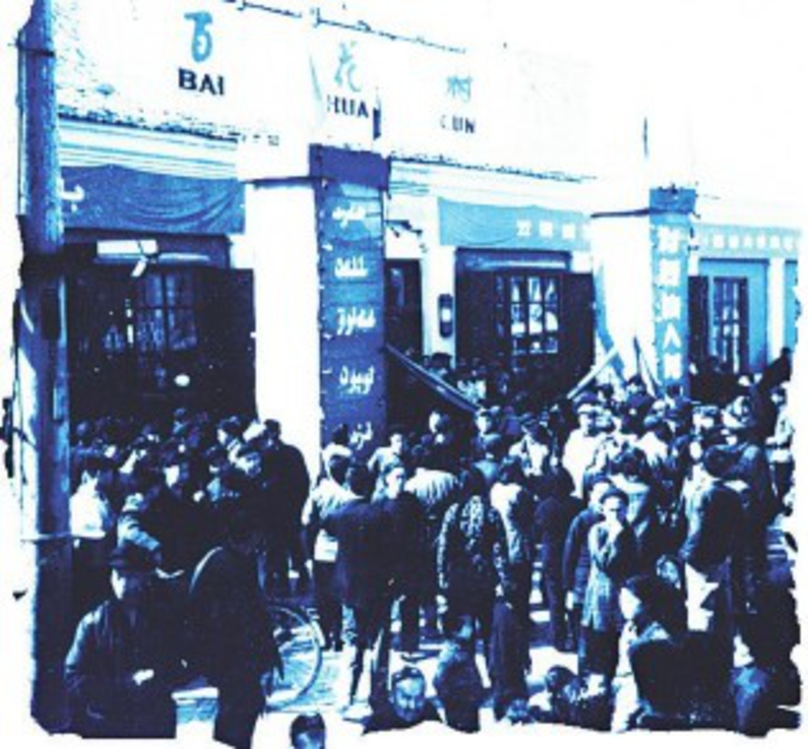

老乌鲁木齐人都记得

鸿春园

百花村

人民饭店

………

鸿春园的老照片

百花村开业的老照片

对于老百姓来说

去餐饮店请客吃饭

那是相当有面子

鸿春园的鱼香肉丝、麻婆豆腐

是老百姓心心念念的美食

人们从家里带来饭盆

一早在鸿春园门口排队

买上菜后再端回家

烩上大白菜、粉条做成一锅大杂烩

全家人享用

心里美滋滋

那时候

吃顿抓饭对老百姓来说是奢侈的

过油肉拌面则是招待贵客的

老喀什人可曾忘记

通常普通百姓家里

一日三餐都是馕

老城的凉粉、烤包子和烤羊肉串

令人垂涎欲滴

在缺衣少食的年代

饭后到茶馆坐坐

成为人们最好的消遣方式

喀什的百年老茶馆,现在已成游客“打卡”胜地

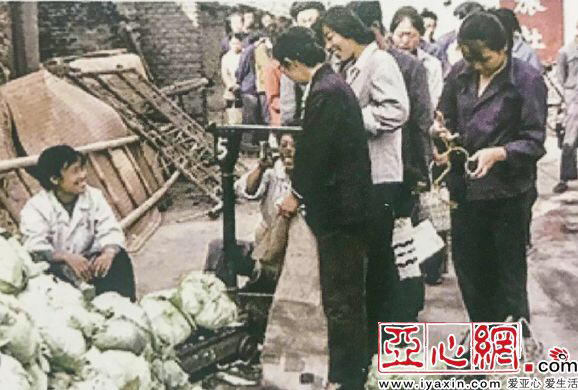

改革开放春风吹

国家放开粮油购销

农副产品可入市买卖

肉蛋奶、米面油,新鲜蔬菜供应渐丰

个体餐饮如雨后春笋般出现

人民生活水平提高

一日三餐不再是“老三样”

人民群众排队分冬储菜

到上世纪八十年代

新疆百姓的餐桌上

有了手抓肉

拌面、抓饭、汤饭成了主食

茄子、辣子、西红柿、豆角成了家常菜

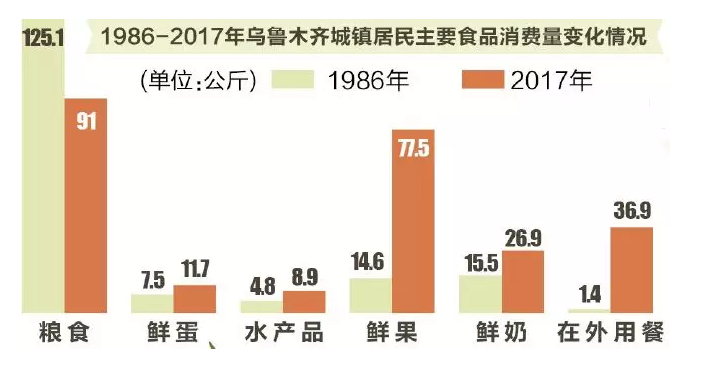

数据显示

食用油、家禽、蛋奶的消费都成倍增长

1980年乌鲁木齐市民年食品支出不足百元

上世纪八十年代末食品支出增加到600元左右

1980年到1988年

人年均鲜蛋消费量从1.2公斤增加到9.8公斤

居民饮食营养水平有较大提高

乌鲁木齐城镇居民主要食品消费变化情况

那时

老百姓偶尔会下馆子撮一顿

北门的知青馆牛肉面

红旗路市场的拌面

三桥的烤肉

乌鲁木齐人记忆犹新

2013年的三桥烤肉,生意红火

还有

五一市场的三号黄面烤肉

27号拌面和17号抓饭王

长江路的霍德烤鸭

鲤鱼山路李氏饭馆的怪味凉面

这些美味小吃令人怀念又难忘

途经昌吉的旅客可记得

路边的四十九丸子汤清香撩人

新疆的丸子汤

南来北往的旅客

出门也不再带一大堆干粮

不仅如此

随着生活水平的提高

乌鲁木齐还有了第一家西餐厅

1981年鸿春园西餐厅开业

那时候的年轻人赶潮流

来这里相亲约会

喝咖啡、吃牛排

吃饭还用上了刀叉

1983年新疆昆仑宾馆引进了火锅

厨师长手把手教顾客涮着吃

乌鲁木齐还有了海鲜酒楼

位于小十字

有海参和鲍鱼

上世纪九十年代

新疆市场经济快速发展

餐饮业百花齐放

随着国家“菜篮子”工程的实施

新疆的肉蛋奶菜供应更为丰富

新疆各地集贸市场较快发展

农副产品成交日趋活跃

1998年底全区城乡集贸市场已达1388个

丰富的食品供应

让百姓餐桌丰富且多彩

这时候

逢年过节餐桌必有大盘鸡

过油肉拌面成为老百姓家常饭

沙湾大盘鸡

奇台过油肉拌面

在伊犁河谷生活的人们

冬天的餐桌上一定有熏马肠

在哈密生活的人们

招待客人一定有羊肉焖饼

诱人飘香

散发出浓郁的乡情

这时候

五湖四海的人来到新疆打工和经商

疆外餐饮也跟随进疆

四川小炒

杭州小笼包

陕西擀面皮

擀面皮

贵州炒米粉

河南水煎包

山东饺子

………

老百姓中午在外就餐时

可选择的小吃多到眼花缭乱

2000年以后

人们是想吃啥就吃啥

逢年过节餐桌上不仅有牛羊肉

还有螃蟹和大虾

餐桌上“海陆空”齐全

不仅如此

新疆人可选择的蔬菜品种

也越来越丰富

随着物流运输的发展

冬季疆外新鲜蔬菜大量涌来

就算数九寒天

餐桌上也能吃到

菠菜、油麦菜、香菜等叶类蔬菜

逢年过节再也不像以前提前囤菜

节日的餐桌上黄瓜辣子早已不稀奇

还有荷兰豆、百合和韭黄

这时大街上各类餐饮齐全

从小饭馆到社会酒楼再到星级酒店

应有尽有

“洋快餐”也引进到新疆

成为新疆人不可缺少的记忆

乌鲁木齐第一家“洋快餐”餐厅——肯德基。(图片来源新疆网)

随着餐饮业的丰富

人们不再是为了吃饭而吃饭

亲朋好友聚在一起

吃的是氛围和情怀

2000年后火锅在新疆呈现出爆发式增长

火锅的江湖英雄辈出

在寒冷的冬天

火锅迅速霸占新疆人的舌尖

聚会吃火锅成为普通百姓最普遍选择

火锅摆盘越来越漂亮

2010年以后

全疆各地美食街区、美食城涌现

包含餐饮休闲购物的综合体出现

巴基斯坦瓜达尔港的野生龙虾

也“游”上新疆餐桌

2017年巴基斯坦龙虾“游”进新疆

最新的统计数据显示

2018年新疆餐饮收入超过444亿元

现在

城市上班族没空开伙也不是问题

点点手机外卖送到家里

周末到夜市、美食街区

就连过去在家做的“年夜饭”

现在也搬进了酒店

2018年春节,乌鲁木齐一家人在酒店吃“年夜饭”

如今

餐桌上的岁月悠悠

人们告别滋味寡淡的岁月

日子更加有滋有味

(文/记者于江艳图/资料图漫画/乔怡)